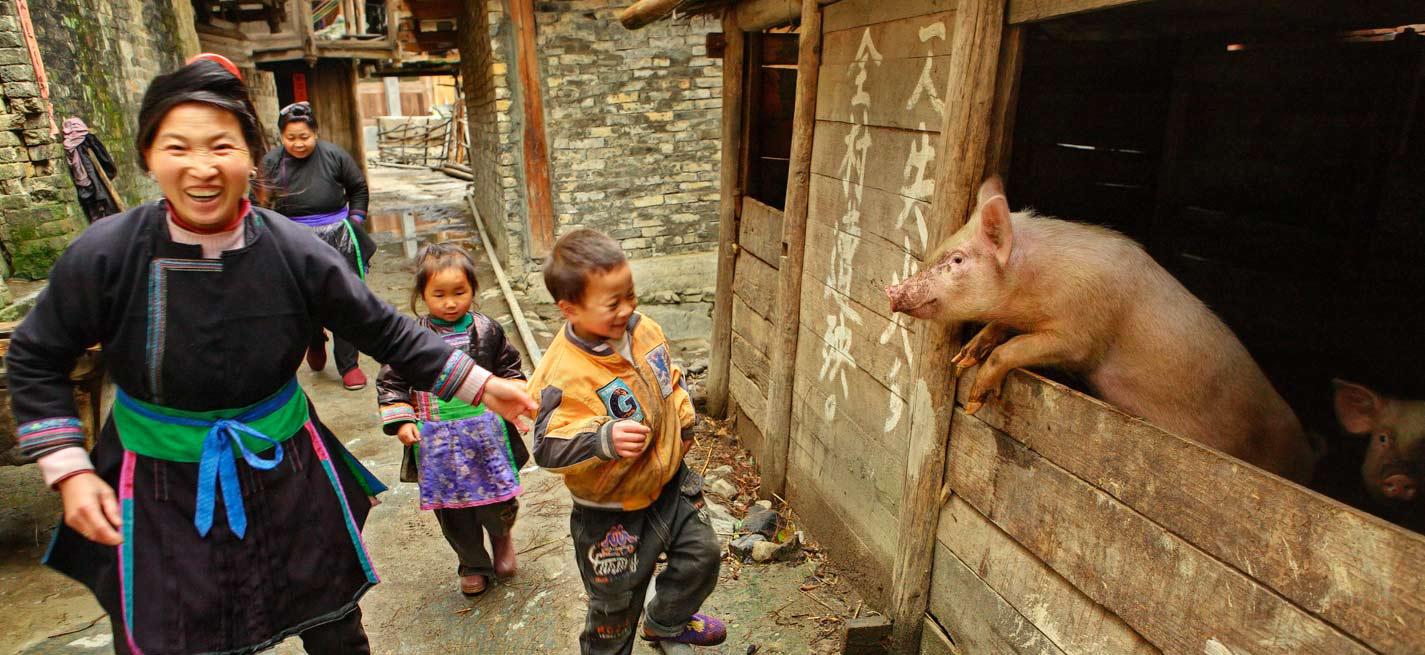

Une étude publiée dans la revue Nature a révélé la découverte d’un nouveau coronavirus porcin dans quatre élevages de Chine. Aucun cas humain n’a été identifié. La chauve-souris est apparue comme le réservoir du virus.

Un nouveau coronavirus (CoV), nommé le « swine acute diarrhoea syndrome coronavirus » (SADS-CoV) a été identifié dans la province de Guangdong, en Chine.

D’après une étude publiée le 4 avril 2018 dans la revue Nature, il a causé la mort de près de 25 000 porcelets dans quatre élevages porcins en 2016 et 2017. Les signes cliniques décrits étant une diarrhée aigüe.

La chauve-souris a été identifiée comme le réservoir du virus.

Des analyses effectuées sur 35 travailleurs des élevages atteints sont toutes revenues négatives, excluant pour l’instant toute transmission à l’être humain.

La région concernée par ce nouveau coronavirus est très proche de celle du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV). De plus, les espèces de chauves souris identifiées dans cette étude comme porteuses du virus (Rhinolophus spp.) correspondent aux espèces porteuses du SARS-CoV.

Pour rappel, aujourd’hui, six coronavirus sont connus pour leur potentiel zoonotique, mais seuls deux, le SARS-CoV et le Mers-CoV (Middle East Respiratory Syndrome coronavirus ou syndrome respiratoire du Moyen-Orient), ont été à l’origine d’épidémies avec mortalité.

Les coronavirus sont des virus à ARN enveloppé. Chez l’animal, il atteint généralement les systèmes respiratoire et gastro-intestinal, mais peut affecter occasionnellement le système nerveux, ainsi que le foie. Chez l’être humain, les coronavirus affectent aussi généralement les systèmes respiratoire et gastro-intestinal. Ils sont fréquemment associés à des symptômes respiratoires, pouvant aller du simple rhume au syndrome respiratoire aigu sévère chez les individus immunodéprimés ou encore les très jeunes enfants. Pour autant, certaines infections peuvent passer inaperçues.

Entre novembre 2002 et juillet 2003, le SARS-CoV a infecté plus de 8000 personnes de 33 pays des cinq continents, près de 20% d’entre eux appartenant aux personnels de santé. 774 décès ont été enregistrés, soit un taux de mortalité de 10%. Le dernier cas connu remontant à juillet 2003, aux Etats-Unis. Cette pandémie était partie de la province de Guangdong, dans le sud-est de la Chine, et était liée à la consommation de viande de civette infectée. Par la suite, la transmission interhumaine avait permis l’extension de la maladie. En France, 437 cas possibles de la maladie avaient été signalés entre mars et juillet 2003. Les analyses ayant identifié sept cas probables, dont un est décédé.

Le MERS-CoV est identifié pour la première fois en 2012 en Arabie Saoudite. Jusqu’à ce jour, 27 pays ont signalé des cas humains, 80% des cas ayant été notifié par l’Arabie Saoudite. Un décès est enregistré pour environ 35% des cas humains signalés. En France, deux cas avaient été diagnostiqués en 2013. Actuellement, les scientifiques considèrent le dromadaire comme étant la source la plus probable du virus, à l’origine de la transmission à l’être humain. Pour autant, l’existence d’autres hôtes n’est pas totalement exclue, même si des sérologies effectuées sur des chèvres, vaches, moutons, buffles, porcs et oiseaux sauvages sont, pour l’instant, toutes revenues négatives. La transmission interhumaine est globalement limitée.

La chauve-souris constitue le réservoir de ces deux virus. Un hôte intermédiaire étant nécessaire ensuite pour la transmission des virus à l’être humain. Selon les dernières données, pour le SARS-CoV, il s’agit de la civette palmiste masquée, et pour le MERS-CoV, du dromadaire. De plus, pour le SARS, l’extension de la maladie semble être surtout liée à la transmission interhumaine associée aux déplacements des personnes infectées dans le monde. Pour le MERS, des petits foyers épidémiques sont décrits.